この記事には広告を含む場合があります。

年末は忙しく、おせち料理を手作りする余裕がない方も多いです。ただ、忙しい中でも日本の伝統料理である「おせち」の意味や由来を知ることは、家族との話題づくりに役立ちます。

そこで、この記事では、おせち料理の歴史や重箱に込められた意味についてわかりやすく解説します。

この記事のポイント!

- おせち料理は弥生時代から始まった

- 明治時代に重箱に詰める文化が定着した

- 重箱は中国から伝わった『食籠(じきろう)』が起源

おせち料理を通じて、日本の文化と歴史を感じながら新年を迎えましょう。

- この記事を書いた人:ゆうじ

- 当サイトの管理人。「かまぼこ研究歴15年」のおせち分析大好き人間。

詳しいプロフィールはこちら。

おせち料理の歴史

おせち料理の歴史について、時代ごとの特徴を以下にまとめました。

- おせち料理は弥生時代から始まる

- 奈良時代から平安時代に定着する

- 江戸時代に庶民に広まる

- 明治時代に重箱詰めが主流になる

- 戦後「おせち」という言葉が一般に定着する

おせち料理は弥生時代から始まる

おせち料理の起源は弥生時代にさかのぼります。当時の人々は「年取りの膳」を用意しており、現代のおせち料理の原点です。「年取りの膳」では、土地で採れた旬の食材を神様に供えており、主に米や野菜、魚などが使われていたと考えられています。食材は地域の特産品が多く、地域ごとに供える食材や調理法に違いがありました。

弥生時代のおせち料理は、農耕儀礼の一環として新年の豊作を祈る儀式に用いられていました。保存食や乾物を活用し、長期保存可能な料理が中心でしたが、現代のように縁起を担ぐ意味合いは薄かったようです。それでもおせち料理は、昔から日本の食文化の中で重要な位置を占めていました。

現代のおせち料理とは異なる点も多いですが、季節の食材を大切にする精神は今も受け継がれています。

奈良時代から平安時代に定着する

奈良時代から平安時代にかけて、おせち料理は宮中の新年行事『御節供』を通じて定着しました。行事は五節句の一つとして重要視され、貴族の間で神へのお供え物として特別な料理が作られる習慣が広まったと言われています。

料理は、縁起の良い食材や保存食が中心でした。四方拝や宮中儀式に合わせた料理や、季節の食材を使った特別な料理で、正月三が日の食事として位置づけられていました。平安時代後期になると、地方の特色ある食材や調理法が取り入れられ始めます。

おせち料理の多様性が生まれ、各地域の文化を反映した料理へと発展していきました。

江戸時代に庶民に広まる

江戸時代、おせち料理は庶民の間でも広まり、重箱に盛り付ける文化が生まれました。また、新年を迎える節日であるお正月は特別な日として、大みそかにおせち料理を作ってお正月に家族で食べるという風習が生まれたのもこの頃と考えられています。

地域ごとの特色あるおせち料理が生まれたのは、商品経済の発展により、さまざまな食材が豊富に手に入るようになったからです。各地の名産品や郷土料理を取り入れた独自のおせち料理が発展した由縁です。

江戸時代には地域や家庭ごとの独自の伝統が形成され、年越しそばを含む正月料理が普及しました。江戸時代に形成された伝統が現代のおせち文化の基盤となっています。

明治時代に重箱詰めが主流になる

明治時代に入ると、おせち料理の形式が大きく変化します。まず、重箱詰めのおせち料理が一般家庭に広まり、福を重ねるという意味が込められるようになりました。更に、西洋文化の影響で食文化が多様化し、料理の種類が増えて見た目も重視するようになりました。

また、縁起の良い料理だけでなく、地域ごとの特色あるおせち料理も発展しました。単なる正月の食事にとどまらず、家族団らんの象徴としての意味合いが強まったのも明治時代の特徴と言えます。

重箱詰めは見た目と実用性が評価され、現代のおせち料理の形式の基礎となっています。明治時代のおせち料理の変化は、日本の食文化の近代化を象徴する重要な出来事です。

戦後から「おせち」と呼ばれるようになる

戦後、冷蔵庫の普及や食糧事情の改善により、おせち料理はデパートなどで市販されるようになり『おせち』の名称が定着しました。核家族化が進むにつれて、おせち料理の規模も変化します。

- 大家族向けの大量の料理から、核家族向けのものまで幅広い種類が登場

- 地域性や家庭の好みを反映したアレンジ料理の増加

- 伝統的な料理に加え、洋風や中華と融合

女性の社会進出やおせち料理の簡便化が進み、デパートやスーパーでの既製品販売が盛んになったことで、手作りが難しい家庭でも手軽におせち料理を楽しめるようになりました。忙しい中でも正月らしさを味わえるよう工夫が重ねられ、今ではネット通販も普及しどこでもおせちを購入できます。

現代では、冷凍技術や洋風おせちの開発が進み、ライフスタイルに合わせた形でおせち文化は進化しつづけています。

おせち料理の重箱の歴史

以下に、おせち料理に使われる重箱の歴史と、重箱の構造に込められた意味について紹介します。

- 重箱の誕生と進化

- 一の重から五の重までの意味

重箱の誕生と進化

重箱の歴史は平安時代にさかのぼり、中国から伝わった『食籠(じきろう)』が起源と考えられています。

食籠は、食べ物を入れる蓋つきの器で、陶器や磁器、漆器などさまざまな材質があります。おせち料理を重箱に入れる文化が広まったのは江戸時代で、漆塗りが一般化し、明治時代には現在の形に近い重箱に定着しました。昭和初期には三段重が主流となり、おせち料理を彩る容器として、今でも多くの人に親しまれています。

現代では、ライフスタイルに合わせて二段重や一段重も人気を集め、材質も漆器から樹脂製、紙製など多様化しました。デザインは和風から洋風まで幅広く、保温性や携帯性に優れた新素材の重箱も登場しています。今ではお花見やピクニックなど、おせち料理以外にも多目的に使用されるようになりました。重箱は時代に合わせて進化し、現代の食卓を彩っています。

伝統を受け継ぎつつ、多様性と機能性を備えた重箱は、現代の生活に欠かせない存在です。

一の重から五の重までの意味

重箱には、「福が重なるように」という意味が込められています。おせち料理は年神様のお供え料理であり、重箱に詰める容器としてはピッタリです。重箱の詰め方は、一の重から五の重まで、それぞれ決まりがあります。

- 一の重

- お祝いの料理や口取りなど、主役となる料理

- 二の重

- 焼き物や煮物などのメインディッシュ

- 三の重

- 酢の物や和え物など、さっぱりとした料理

- 四(与)の重

- 煮しめや炊き合わせなど、じっくり煮込んだ料理

- 五の重

- 年神様から頂いた福を詰めるために空箱にしておく。ただ、御飯物を詰める家庭もあるので、家族の方に事前に確認しておきましょう。

重箱の意味を知ることは、日本の伝統文化を理解するうえでも大切です。重箱の順番や内容を知ることで、家族や友人との話題づくりとなり、おせち料理をより楽しみながら会話が弾みます。

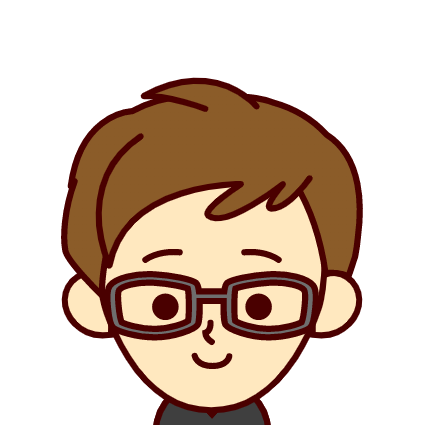

おせちの歴史に関する意識調査結果

今回、おせちの歴史に関して200人にアンケート調査を実施しました。ここで紹介するアンケート調査内容は以下の5つです。

- おせち料理の中で最も歴史が古いと思う料理は?

- おせちに和食以外の料理(フレンチ・中華・洋食など)が入るのはアリ?ナシ?

- おせちを購入する場合、最も重視するポイントは?

- おせち料理の内容は年々変わっていると感じますか?

- 子供のころ(または昔)に食べていたおせちと、現在のおせちに違いはありますか?

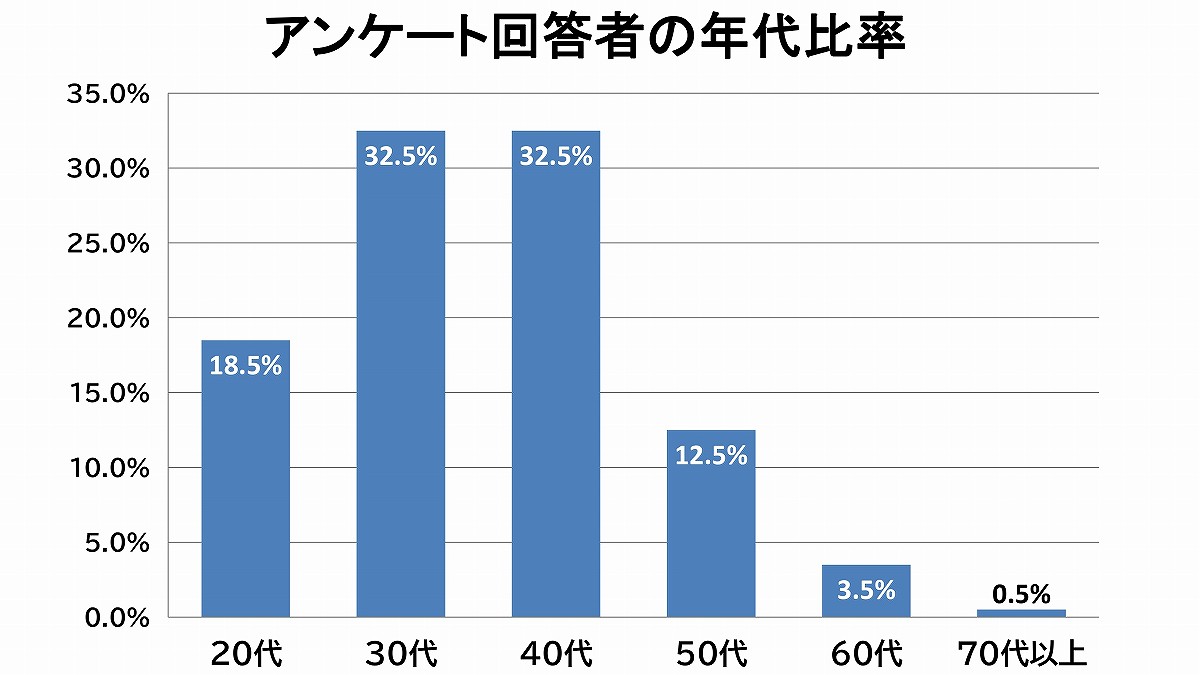

① 「1番歴史が古いと思う料理」の回答数No.1は「黒豆」

「おせち料理の中で最も歴史が古いと思う料理は何ですか?(自由記述)」と聞いたところ、「黒豆(44.9%)」と回答した人が圧倒的に多く、次いで「田作り(16.8%)」「昆布巻き(7.6%)」「数の子(5.9%)」とつづきました。

黒豆と回答した人が圧倒的に多かった理由として、以下の2つが考えられます。

- おせちの定番として広く認識されている

- 昔ながらの家庭料理として馴染み深い

黒豆は多くの人に親しまれ、「おせち=黒豆」というイメージの強い料理です。田作りや昆布巻きも歴史が古いものの、由来が広く知られていないため、黒豆ほどの認識には至らなかったのかもしれません。

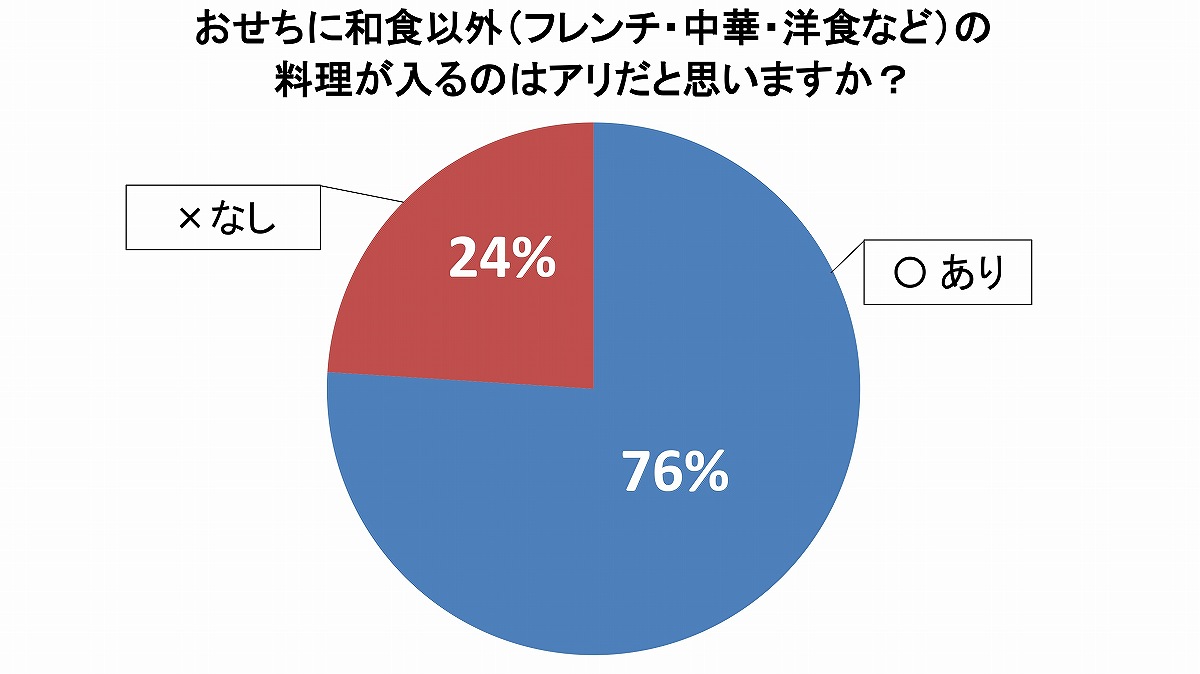

② おせちに和食以外の料理が入るのはアリが76%

「おせちに和食以外の料理(フレンチ・中華・洋食など)が入るのはアリ?ナシ?」と聞いたところ、「○あり(76.0%)」と回答した人が「×なし(24.0%)」よりも多かったです。

「○あり」が多かった理由は、ライフスタイルの変化と家族の好みが影響しているのかもしれません。特に若い世代や子どもは、フレンチや中華の方が食べやすく、飽きにくいと考えられます。

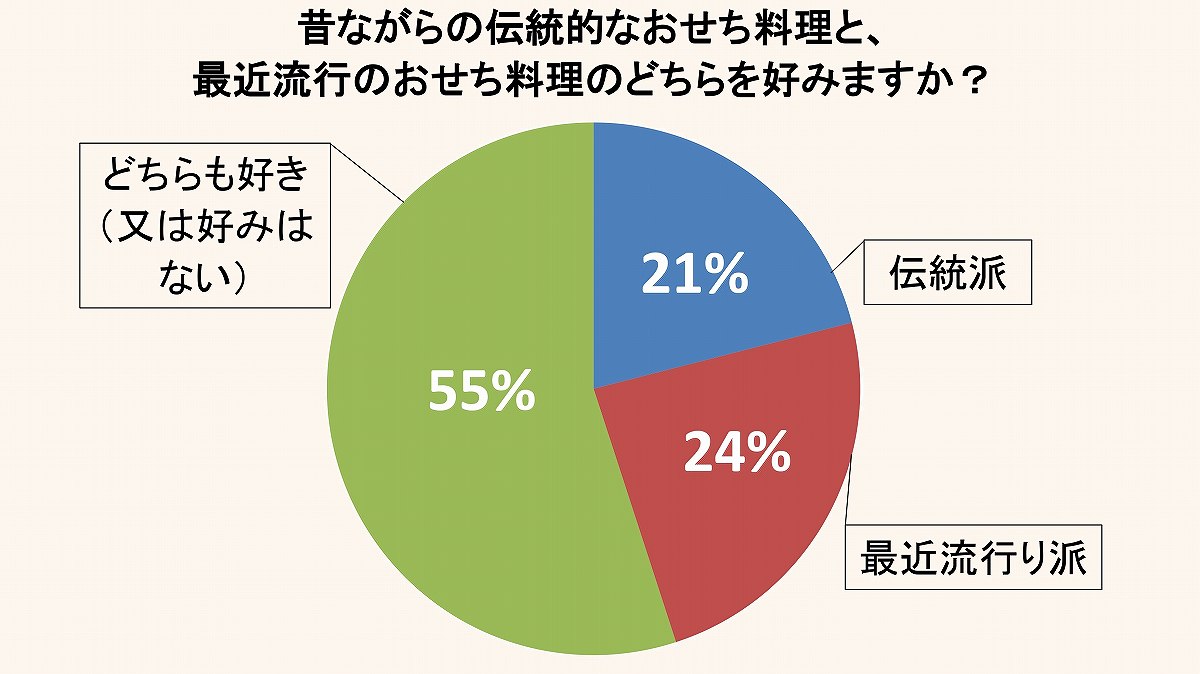

そこで「昔ながらの伝統的なおせち料理と、最近流行のおせち料理のどちらを好みますか?」と聞いてみたところ、以下の回答を得られました。

| 伝統派 | 21.0% |

| 最近流行り派 | 24.0% |

| どちらも好き(又は好みはない) | 55.0% |

「和食以外の料理が入っているのはあり(70%)」の回答率に比べて、「最近流行り派(24.0%)」は少なく「どちらも好き(又は好みはない)(55.0%)」という回答が多い結果となりました。個人の好みよりも家族みんなが楽しめることを優先する人が多いことが考えられます。

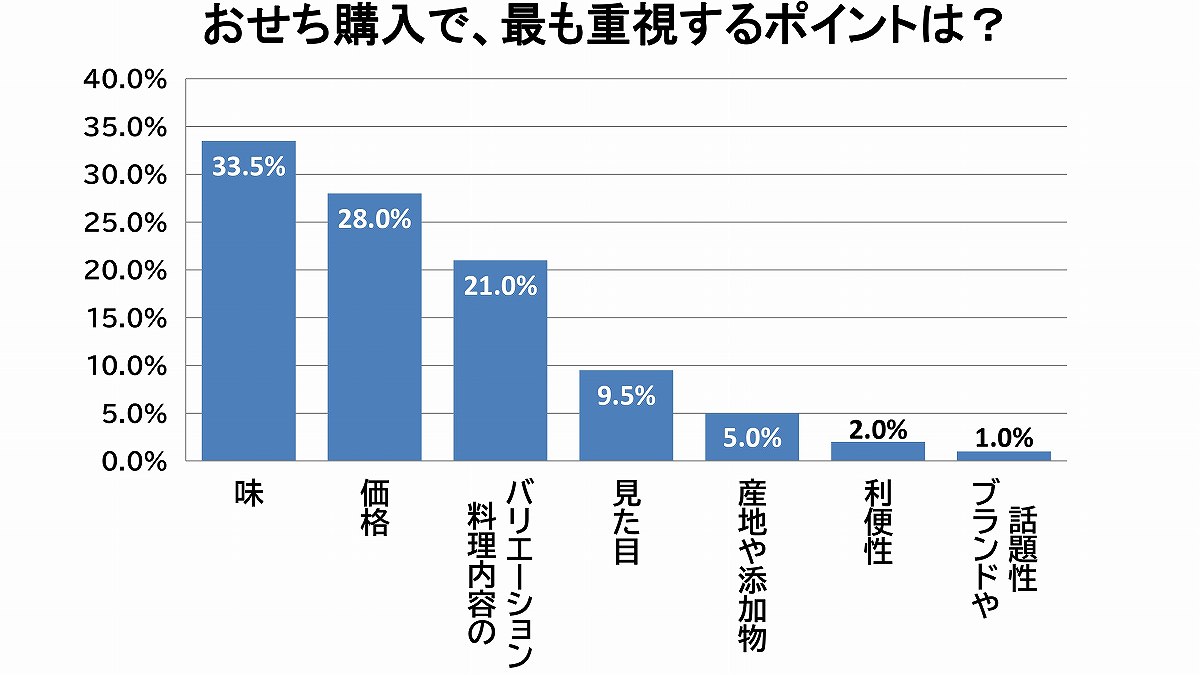

③ おせちを購入する場合、最も重視するポイントは「味」

「おせちを購入する場合、最も重視するポイントは何ですか?」と聞いたところ、「味(33.5%)」と回答した人が1番多く、「価格(28.0%)」「料理内容のバリエーション(21.0%)」「見た目(9.5%)」「産地や添加物(5.0%)」とつづきました。

おせちはお正月の特別な食事であり、1年に一度の大切な機会です。そのため、「せっかく買うなら美味しいものを選びたい」「家族や親戚と食べるので失敗したくない」という心理が働き、価格よりも味が重視される傾向にあると考えられます。

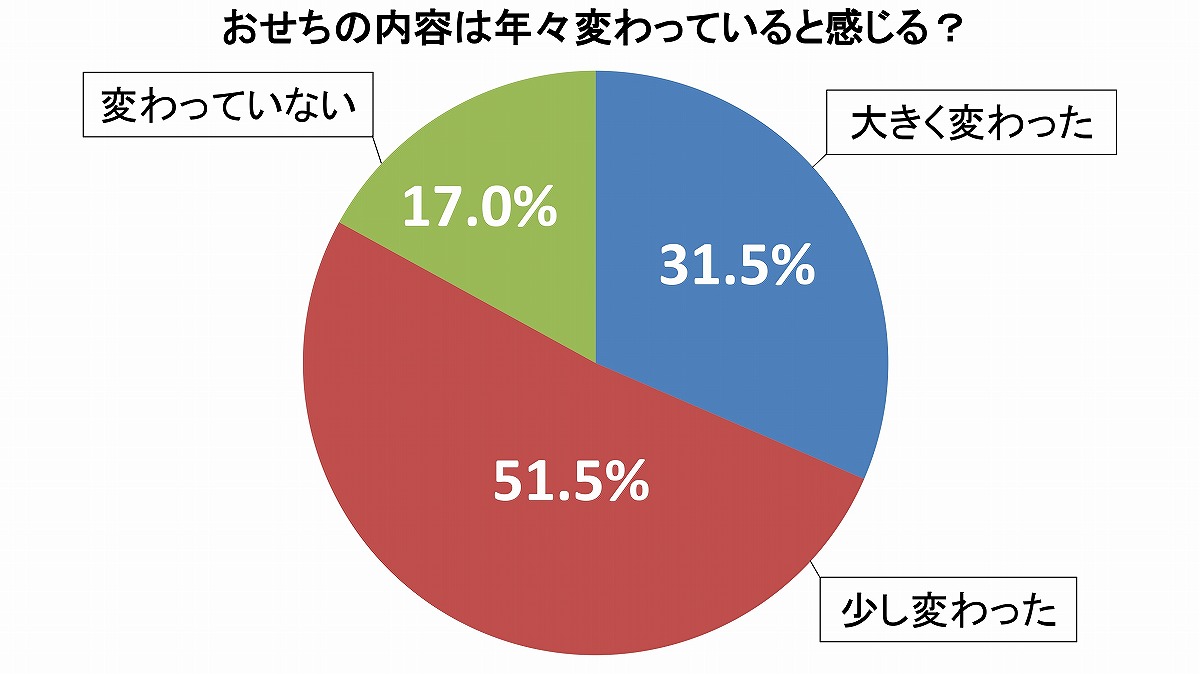

④ おせち料理の内容は年々変わっていると感じる人は83%

「おせち料理の内容は年々変わっていると感じますか?」と聞いたところ、「大きく変わった(31.5%)」と「少し変わった(51.5%)」と回答した人を合わせて83%の人が「変わったと感じている」ことが分かりました。

従来のおせちは昆布巻き、黒豆、田作りなどの伝統的な和食が中心でした。しかし、近年はローストビーフやオードブルなどのフレンチを取り入れた「和洋折衷おせち」が一般的になり、これまでのおせちとは異なる印象を受ける人が増えたと考えられます。

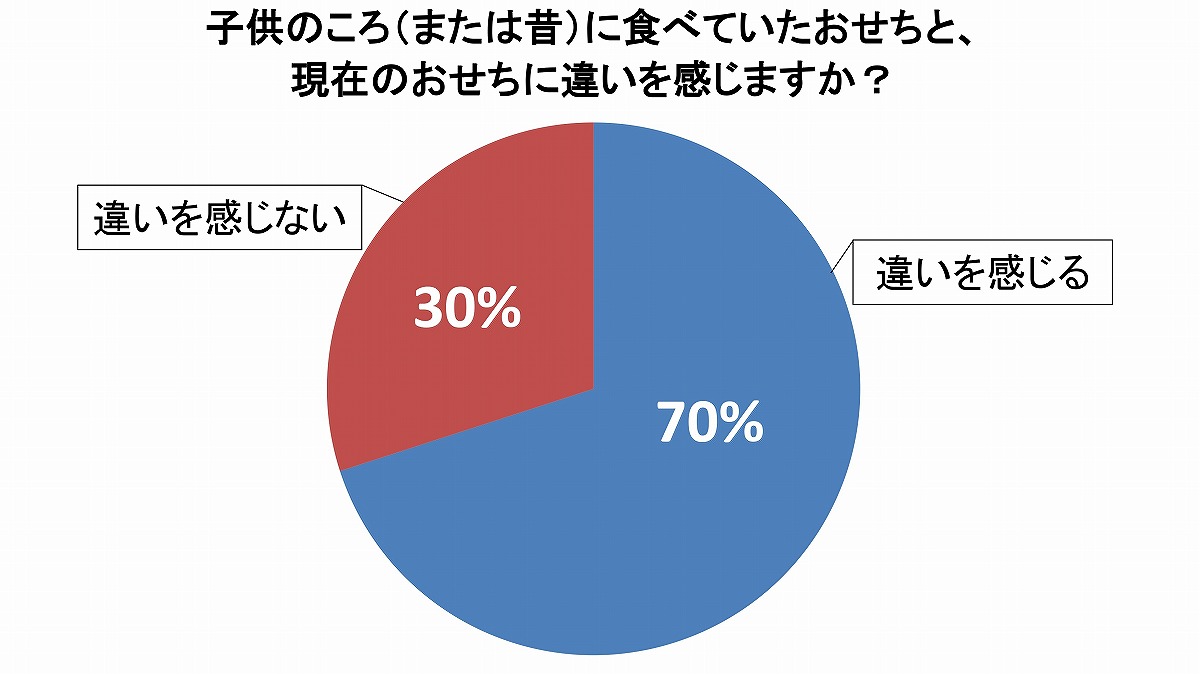

⑤ 子供のころと現在のおせちで違いを感じる人は70%

「子供のころ(または昔)に食べていたおせちと、現在のおせちに違いを感じますか?」と聞いたところ、「違いを感じる(70.0%)」と回答した人が「違いを感じない(30.0%)」よりも多かったです。

違いを感じる理由として、洋食が増えて和食料理が減っていることが考えられます。

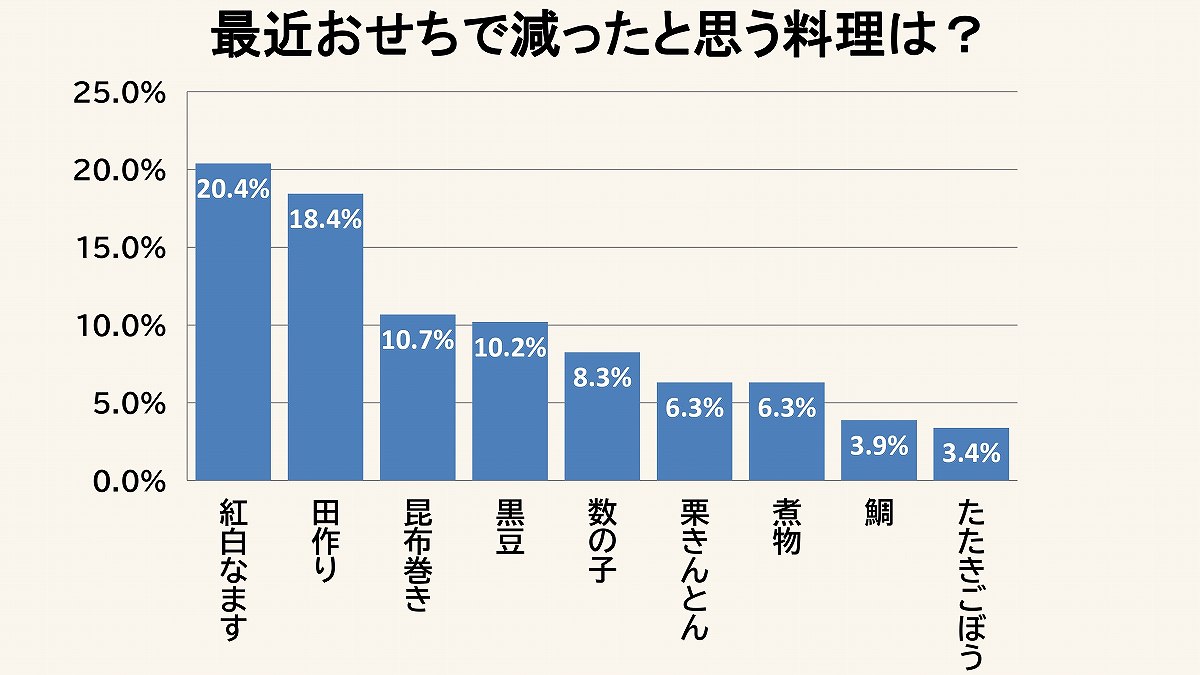

そこで「おせち料理の中で、時代とともに減ったと思う料理は何ですか?(自由記述)」と聞いてみたところ、以下の回答を得られました。

| 紅白なます | 20.4% |

| 田作り | 18.4% |

| 昆布巻き | 10.7% |

| 黒豆 | 10.2% |

| 数の子 | 8.3% |

| 栗きんとん | 6.3% |

| 煮物 | 6.3% |

| 鯛 | 3.9% |

| たたきごぼう | 3.4% |

| 海老 | 2.4% |

| かまぼこ | 1.9% |

| 伊達巻 | 1.5% |

| 長呂儀 | 1.5% |

やはり、おせち定番料理が上位を占める結果となりました。和食料理が減ったことが、昔と今のおせちで違いを感じる一因となっているようです。

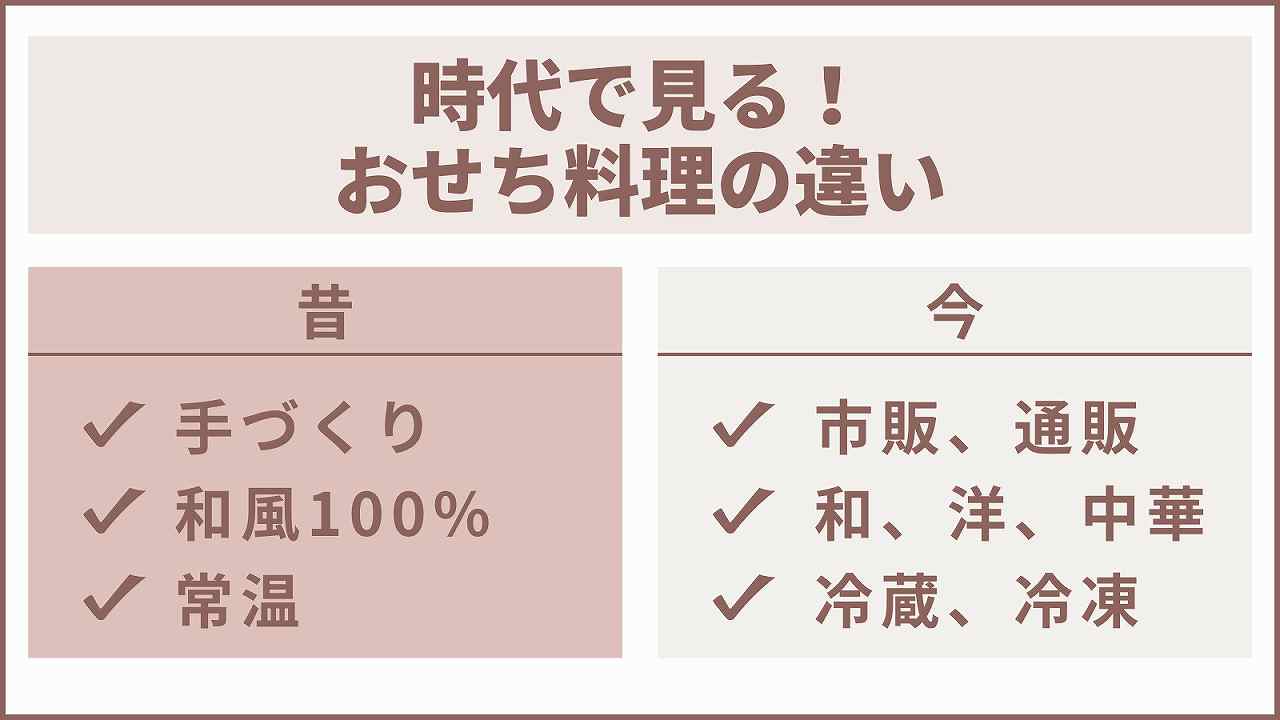

歴史の長いおせち料理で昔と今の違い

以下に、歴史あるおせち料理の今と昔の主な違いを挙げています。

- 市販で買える

- 和洋折衷が楽しめる

- 冷蔵、冷凍保存できる

市販で買える

市販のおせち料理は、忙しいワーママにとって便利な選択肢です。コンビニやスーパーで手軽に購入でき、デパートやホテルの高級おせちも予約販売されているため、特別な日を演出できます。オンラインショップでは、自宅にいても購入できるため、買い物の手間が省けます。

解凍するだけで本格的な味を楽しめる冷凍おせちも豊富です。個食用の小分けおせちや、家族の好みや食事制限に合わせて選べる種類もあります。和洋中の多様な味が楽しめ、アレルギー対応やヘルシーな商品も増え、子どもの健康を考える親にも安心です。

有名シェフや人気店とのコラボ商品もあり、特別感を演出できます。早期予約で割引や特典があるため、計画的に準備できます。市販のおせち料理は、現代の忙しい暮らしに対応した便利で質の高い選択肢と言えます。

和洋折衷が楽しめる

和洋折衷のおせち料理は、伝統的な和風おせちに洋風料理を組み合わせた新しいスタイルです。家族全員が楽しめる多彩なメニューを作ることが可能です。洋風の肉料理や惣菜、和洋折衷のデザートを取り入れることで、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめるおせち料理になります。

洋風食材を使った和風料理のアレンジや、海外の祝祭料理をおせちに取り入れることで、新しい味わいを楽しめます。和洋折衷のおせち料理は、家族の好みに合わせて満足度の高い食事が楽しめるのが魅力です。

伝統的な味わいを大切にしながらも、新しい要素を取り入れることで、現代的なおせち料理を楽しめます。

冷蔵、冷凍保存できる

冷蔵、冷凍保存は、賞味期限の短いおせち料理にとって欠かせない方法です。事前に工場で料理を作りだめでき、料亭やホテル監修のおせちも購入できるため、自分では作れない料理を楽しめます。冷蔵庫のある今では、食べ残した料理も保存できるため、アレンジ料理にもチャレンジできます。

通販は、解凍するだけの手間がかからない盛り付け済みの冷凍おせちが人気です。一方、冷蔵おせちでも工場では冷凍保存してあることが非常に多く、配送時に冷蔵輸送で解凍しながら自宅に届けられます。そのため、少し凍っていたりするケースがありますが、冷蔵庫に入れれば問題ありません。

冷蔵、冷凍保存の技術革新は、年末しか作れなかったおせち料理の負担を大きく軽減してくれています。

まとめ

この記事では、おせちは弥生時代から始まった歴史ある料理と解説しました。

- おせち料理は弥生時代から始まる

- 奈良時代から平安時代に定着する

- 江戸時代に庶民に広まる

- 明治時代に重箱詰めが主流になる

- 戦後「おせち」という言葉が一般に定着する

また、重箱の歴史は平安時代にさかのぼり、中国から伝わった『食籠(じきろう)』が起源と考えられていることも紹介しました。ぜひ歴史あるおせち料理を通して、家族で祝う喜びや日本の伝統文化を次の世代に伝えていきましょう。

他にも当サイトオススメおせちメーカーを知りたい方は「【本当においしいおせち通販メーカー7選】ひどいおせちを回避できる!26社を徹底調査」を読んでみて下さい。