この記事には広告を含む場合があります。

お正月に食べられる縁起の良い伝統料理”おせち”。おせち料理は長い歴史をもち、食材には深い意味が込められています。

この記事では、おせち料理の歴史や魅力、定番食材から地方限定食材まで一つひとつ詳しく解説します。

記事を読むことで、おせち料理の見え方が大きく変わり、お正月のご馳走を今までよりも楽しく召し上がれます。

- この記事を書いた人:ゆうじ

- 当サイトの管理人。「かまぼこ研究歴15年」のおせち分析大好き人間。

詳しいプロフィールはこちら。

“おせち”って何?

本来”おせち”は各家庭にいらっしゃる歳神様へお供えした後、神様のお下がりとして頂く料理をさします。

”おせち”のはじまりはお正月に限った料理ではなく、名前も”おせち”ではありませんでした。

まずは、「おせち」と呼ばれるようになった経緯や食べる理由、魅力いっぱいの食材について解説します。

名前の由来

”おせち”は漢字で書くと「御節」と表記し、平安時代に季節のふし目「節(せち)」に神様へお供えする特別料理を「御節供(おせちく)」と呼んだことが”おせち”の始まりです。

今では「おせちく」を略して「おせち」と呼ぶようになったんだね。

お正月に食べる理由

お正月に食べる理由は2つです。

ただ、喪中の場合はおせち料理は控えた方が良いので注意してください。

≫ 喪中の方におすすめのお正月料理はコチラ

神様と一緒に食べて、無病息災を願うため

元々おせちは大晦日に「歳徳神(としとくじん)」を迎え入れて、神様といっしょに料理を食べることで無病息災を祈る、という習慣がありました。

長い年月が経ち、新年のお祝い料理という意味が強くなり、今ではお正月に食べることが主流となりました。ただ、今でも北海道や東北地方の一部では大晦日に食べる習慣は残っています。

北海道では年越しそばと一緒におせち料理を食べる風習が残っています

- 歳徳神とは?

- 恵方の方角にいて節分の恵方巻でおなじみの神様。その年の福徳をつかさどり年神や正月様とも呼ばれます。

かまどの神様に休んでいただくため

昔から、正月はかまど(台所)を守る神様「荒神様(あらがみさま)」に休んでいただいた方が良い、という言い伝えがあります。

保存が効く料理の多いおせちを年末に作り、お正月は火を使わないようにする、という現代に繋がります。今では普段料理を作っている人が休める、という現実的な理由も挙げられます。

使うお箸(はし)にも意味がある

おせちを食べるときに使うお箸を「祝箸(いわいばし)」といいます。

祝箸には「“松の内”は同じ箸を使う」という風習があり、形状や材質に意味が込められています。

- 松の内とは?

- しめ縄や門松(かどまつ)が飾られている間のこと

形状は両端が細く、神様との共食を表現

祝箸の形は一般的な箸と違い、両端が細くなっていて、別名「俵箸(たわらばし)」とも呼ばれます。

両端が細いのは、一方を神様用、もう一方を自分用(人用)として「神人共食」を表しています。

逆さにして取り箸として使ってはいけないよ

おせちには「お箸」の使い方以外にもたくさんのマナーがあります。

詳しく知りたい方はこちらの記事「おせちマナー10選!」を読んでみて下さい。

柳(やなぎ)の木で作られることが多い

柳の木で作られる理由は「折れにくい」と「邪気払い」の2つです。

柳は丈夫でしなやかな特徴があり、「祝いの席で決して折れないようにしたい」という意味が込められています。また、神聖な木として白木の香りが邪気を祓うともいわれています。

「家内喜(やなぎ)箸」と呼ぶこともあるよ

“おせち”は魅力あふれる食材の宝庫

現在のおせち料理には洋食や中華料理も融合されていますが、ここでは意味が込められていることが多い和食の食材を中心に取り上げます。

例えば「紅白かまぼこ」は「元旦の日の出」をあらわしていたり、「黒豆」は「まめまめしい」という意味が込められています。

おせち料理が今よりもっと楽しく食べることができるよう、定番食材36種類と地方食材24種類の計60種類を取り上げて、一つひとつに込められた意味を紹介していきます。

定番食材【36種】の意味・いわれ

定番食材①:祝い肴

「祝い肴」とは、お祝いの場でお酒を飲むときに食べる三種類の料理のこと。

次に説明する「口取り」の一種で、おせちには欠かせない料理です。

関東と関西で違う料理が選ばれるよ

定番食材②:口取り

「口取り」とは、お酒のおつまみとして最初に食べる料理を指します。

名前の由来は、室町時代に確立した「本膳料理」の最初に提供される料理を「口取り」と呼んだことです。

見た目華やかで甘めの料理が多く、縁起がいいとされる奇数の料理が詰められ、”かまぼこ”や”栗きんとん”など、おせちの代表的な料理が多いグループです。

- 本膳料理とは?

- 武家がお客をもてなすために、一つひとつの膳に料理をのせて出す形式のこと

紅白かまぼこ 紅白かまぼこ |  伊達巻 伊達巻 |  栗きんとん 栗きんとん |  きんかん きんかん |  昆布巻き 昆布巻き | 錦玉子 | |

| 願い 意味 いわれ |  魔除け 魔除け清浄 |  学業成就 学業成就 |  金運アップ 金運アップ勝負運アップ |  金運アップ 金運アップ |  不老長寿 不老長寿子孫繁栄 |  金運アップ 金運アップ |

| 表現 言葉遊び |  初日の出 初日の出 | 巻物 | 小判 | 金のかんむり | 喜ぶ 養老昆布 (よろこぶ) | 2色で金銀 |

定番食材③:焼き物

「焼き物」とは名前の通り「焼いた料理」を指し、2つある「おせちメイン料理」の1つです。

「焼き物」には、タイや海老、あわび等の縁起がよい魚介類を使います。

鯛(たい) 鯛(たい) |  鰤(ぶり) 鰤(ぶり) |  海老(えび) 海老(えび) |  蛤(はまぐり) 蛤(はまぐり) |  鰻(うなぎ) 鰻(うなぎ) |  鮑(あわび) 鮑(あわび) |  常節(とこぶし) 常節(とこぶし) | |

| 願い 意味 いわれ |  恵比寿様が持っている魚で縁起が良い 恵比寿様が持っている魚で縁起が良い |  立身出世 立身出世 |  不老長寿 不老長寿生まれ変わる |  夫婦円満 夫婦円満 |  立身出世 立身出世 |  不老長寿 不老長寿 |  別名:ふくだめ 別名:ふくだめ福がたまる |

| 表現 言葉遊び | めで”タイ” | - | 目出たし (めでたし) | - | - | - | - |

定番食材④:酢の物

「おせちメイン料理」のもう1つである「酢の物」。

野菜と海産物にお酢を使うことで、日持ちする料理が多いです。

紅白なます 紅白なます |  酢れんこん |  菊花かぶ 菊花かぶ |  なまこ酢 なまこ酢 |  こはだの こはだの粟(あわ)づけ |  酢だこ 酢だこ | |

| 願い 意味 いわれ |  一家安定 一家安定 |  将来を見通す 将来を見通す |  不老長寿 不老長寿 |  豊作 豊作 |  立身出世 立身出世五穀豊穣 |  幸せが多くなる 幸せが多くなる |

| 表現 言葉遊び | “のし紙”の水引 | - | 日本の国花”菊” | 米俵 | - | 多幸(たこ) |

定番食材⑤:煮しめ(煮物)

「煮しめ」は山の幸を中心にさまざまな食材を1つの鍋で煮た料理です。

1つの鍋でまとめて煮ることから、「家族仲良く、繁栄できますように」という願いが込められていて、食材一つひとつ縁起の良い意味があります。

手綱(たづな) 手綱(たづな)こんにゃく |  くわい くわい |  里いも 里いも |  おたふく豆 おたふく豆 |  棒だら 棒だら |  蕗ふき) 蕗ふき) |  たけのこ たけのこ | |

| 願い 意味 いわれ |  戦いに備える 戦いに備える良縁成就 |  立身出世 立身出世 |  子孫繁栄 子孫繁栄家庭円満 頭(トップ)になる |  福を運ぶ 福を運ぶ |  食に困らない 食に困らない |  将来を見通す 将来を見通す豊かな生活 |  立身出世 立身出世子どもの成長 家運を伸ばす |

| 表現 言葉遊び | 馬の手綱 | 芽出たい (めでたい) | - | お多福(おかめ) | タラふく食べられる | 富貴(ふき) | - |

その他

上記の5種類には入らないものでも現代おせち料理の定番食材があります。

するめ するめ |  橙(だいだい) 橙(だいだい) |  干し柿 干し柿 |  梅干し 梅干し |  八幡(やわた)巻き 八幡(やわた)巻き |  ゆりね ゆりね | |

| 願い 意味 いわれ | - |  子孫繁栄 子孫繁栄 |  不老長寿 不老長寿 |  不老長寿 不老長寿 |  長く幸せがつづく 長く幸せがつづく |  不老長寿 不老長寿子孫繁栄 仲が良い |

| 表現 言葉遊び | 寿留女 (するめ) | 代々 (だいだい) | (幸せを) かき集める | 年配者 (しわが寄っている様) | - | - |

定番食材についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事「【おせち料理】定番食材36選を完全解説」も読んでみてください。

地方食材【24種】の意味・いわれ

北海道・東北地方

| 地域 | 北海道 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 宮城 | 福島 |

| 料理名 |  氷頭(ひず) 氷頭(ひず)なます |  いちご煮 いちご煮 |  ハタハタ寿司 ハタハタ寿司 | 紅葉漬 (こうようづけ) |  ナメタガレイの煮つけ出典:農林水産省Webサイト ナメタガレイの煮つけ出典:農林水産省Webサイト |  いか人参 いか人参 |

| 料理の解説 | 鮭の鼻の軟骨を なますに入れた料理 | アワビとウニの すまし汁 | ごはんに「ハタハタ」を人参やかぶと一緒に漬け込んだ発酵食品 | 鮭とイクラの発酵食品 | 切り身の煮つけ | スルメイカと人参を甘辛く煮た料理 |

| 備考 | 災いを避ける、という願いが込められている | 料理が「朝もやにかすむ野いちご」に見えたことが名前の由来 | - | - | 商売繁盛、子孫繁栄の願いが込められている | - |

関東・北陸・東海

| 地域 | 長野・茨城 | 栃木 | 千葉・愛知 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 |

| 料理名 |  鮒(ふな)の甘露煮 鮒(ふな)の甘露煮出典:農林水産省Webサイト |  しもつかれ出典:農林水産省Webサイト しもつかれ出典:農林水産省Webサイト |  はぜ佃煮 はぜ佃煮出典:農林水産省Webサイト |  のっぺ のっぺ出典:農林水産省Webサイト |  五箇山豆腐 五箇山豆腐(ごかやまとうふ) 出典:富山県農林水産部Webサイト |  べろべろ べろべろ出典:農林水産省Webサイト |  ごんじなます ごんじなます出典:農林水産省Webサイト |

| 料理の解説 | 鮒を甘辛く炊いた料理 | 鮭の頭、大豆などを鍋で煮込んで酒粕を入れた料理 | ハゼを素焼きにして煮込んだ料理 | かまぼこと野菜の煮物料理 | 大豆の旨味が凝縮された、水気が少なく硬い豆腐。 | 味付け溶き卵の寒天寄せ | 主にうち豆、大根を使い油揚げや野菜が入った煮物料理 |

| 備考 | - | 近所で分けて食べる風習がある | - | - | 「枕にして寝た」と表現するほど硬い | - | - |

近畿・中国・四国地方

| 地域 | 和歌山 | 滋賀 | 大阪・石川 | 広島 | 愛媛 | 島根 |

| 料理名 |  ぼうり ぼうり出典:和歌山県ホームページ |  赤こんにゃく煮 赤こんにゃく煮出典:農林水産省Webサイト |  にらみ鯛(たい) にらみ鯛(たい)出典:農林水産省Webサイト |  賀日(がじつ)あえ 賀日(がじつ)あえ出典:(公社)全国学校栄養⼠協議会 |  じゃこ天 じゃこ天出典:農林水産省Webサイト |  サルボウ貝の煮付け サルボウ貝の煮付け出典:農林水産省Webサイト |

| 料理の解説 | 皮つきの里芋をそのままお椀に入れて出す料理 | 赤く染められたこんにゃくをゆでて味付けした料理 | 鯛の焼き物 | アナゴとほうれんそうの和え物 | 宇和島の小魚の揚げかまぼこ | 赤貝そっくりの貝の煮物 |

| 備考 | 皇族への非礼を後悔した村人が600年近く餅の代わりに食べた料理 | - | 正月から三日間は食べずにながめる風習 | - | - | 松江藩主がお茶席の一品として出したことがある |

九州・沖縄地方

| 地域 | 福岡 | 熊本 | 長崎 | 鹿児島 | 沖縄 |

| 料理名 |  がめ煮 がめ煮出典:農林水産省Webサイト |  辛子れんこん 辛子れんこん出典:農林水産省Webサイト |  島原具雑煮 島原具雑煮(しまばらぐぞうに) 出典:農林水産省Webサイト | こが焼き |  田芋(たーんむ)でんがく 田芋(たーんむ)でんがく出典:沖縄県栄養士会 |

| 料理の解説 | 筑前煮に似ているが、油で炒めない | れんこんの揚げ物 | 鶏肉やかまぼこなど10数種類の雑煮 | 魚のすり身に豆腐や卵、調味料を混ぜて蒸し焼きした料理 | 田芋を煮物 |

| 備考 | 名前の由来は「博多弁」 | - | 島原の乱で天草四郎が食したのがはじまり | - | 栗きんとんの代わりに食される |

地方食材をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事「地域で違う!?【ご当地おせち24選】」も読んでみてください。

重箱の意味

「重箱」はおせち料理をキレイに詰める容器で、1600年頃に普及しました。

重箱に入れる理由はお客様に出しやすいという実用的な面もありますが、「福を重ねる」という願いが込められています。段数は地域や人数によって異なりますが、五段重が正式です。

-(中略)-重箱の普及は、戦乱の始まった安土桃山時代から江戸初期にかけてと言われ、一般に木製の漆塗であるが、蒔絵を施した豪華な物も作られた。

正月料理に関する調査研究

正式には台が付いている五段重であるが、普通は四段か三段、略式や少人数では二段(最近では一段)のものを使っている。

節句と節句料理についての一考察

重箱の詰め方

| 五段重 | 四段重 | 三段重 | 二段重 | |

| 一の段 | 祝い肴 口取り | 祝い肴 口取り | 祝い肴 口取り | 祝い肴 口取り 焼き物① |

| 二の段 | 焼き物 | 焼き物 | 焼き物 酢の物 | 焼き物② 酢の物 煮しめ |

| 三の段 | 酢の物 | 酢の物 | 煮しめ | - |

| 与の段(※) | 煮しめ | 煮しめ | - | - |

| 五の段 | (空)(※) | - | - | - |

五の段は神様から頂く福を入れるために空けておきます。

それぞれの段に詰められた食材の種類数や、食材1つの数量が奇数だと縁起が良いとされています。

段数の選び方は人数と同じ、又は1引いた数。

おせちセットを選ぶ時には、食べる人数と年齢が重要ポイント。見栄えの良いボリュームあるおせちセットは食卓を華やかしてくれますが、たくさん残るとせっかくのお正月の雰囲気が悪くなります。

おせちセットの段数は食べる人数と同じか、1引いた段数を選ぶと残る量も抑えられるのでオススメです。子どもがいる場合は、小学生3人で大人1人にするとちょうど良いです。

子どもが好きな伊達巻や栗きんとんはおせちセットだけでは量が少なめなので、単品買いも検討するのがおすすめです。

“おせち”の歴史

「おせち料理」のはじまりは今から2000年以上前の弥生時代にまでさかのぼります。

2000年の時を経て、今では「洋風おせち」や「キャラクターおせち」といった新しいおせちの形が生み出されています。

2000年間の中で、重要な5つの時代を紹介します。

はじまり:弥生時代(約2000年前)

「おせち」のスタートは今から約2000年前の弥生時代で、豊作を感謝する風習が「おせち」の原型です。

豊作感謝の風習が誕生したのは、全国的に農作物を作るようになったことがきっかけで、メインで信仰する神様が交代しました。

果実や木の実,魚介類など自然の恵みを豊富にもたらしてくれる縄文の神々から,水田稲作を持続的に守ってくれる弥生=稲作の神々へ,信仰主体が交代したのではないか。

「酒造の三位一体」について-酒と神仏(信仰)と金融,三者の深い関係

新しく信仰する神様には、豊作を感謝する形として農作物である「米やあわ、きび」がお供え料理として選ばれ、この自然の恵みや収穫を神様におそなえしたことが「おせち」の始まりです。

まだ「おせち」と呼ばれていないよ

定着:平安時代(約1000年前)

弥生時代から400年近く経つと、お正月に天皇に仕えている人達を集めた行事「正月節会(せちえ)」を行っていました。

この宮中行事「節会(せちえ)」で食べる料理は「御節供(おせちく)」と呼ばれ、「おせち」の語源とされています。

さらに600年近く経った今から約1000年前の平安時代には、お正月だけではなく季節のふし目である「五節供(ごせちく)(1/7、3/3、5/5、7/7、9/9)」でも宮中行事として「御節供(おせちく)」を食べはじめていたことがわかっています。

こうして、平安時代には宮中料理として、お正月だけでなく季節の変わり目に「御節供(おせちく)」を食べる習慣が根付きました。

第二章「奈良時代の正月節会について」は,日本古代において比較的早く整備された正月節会をとりあげて,中国礼制受容の実態を解明している。

日本古代の国家と儀礼

平安時代,朝廷においては一年の節目に当たる五節句(正月七日:人日,三月三日:上巳,五月五日:端午,七月七日:七夕,九月九日:重陽)に,悪魔払いのため神に祝膳が供えられ,節句の宴「節会(せちえ)」が催されたが,その節句の宴に供えられる節会料理「節供」のことを「おせち」と言った。

正月料理に関する調査研究

普及:江戸時代(約400年前)

江戸時代に入り、主に宮中の人達が食べていた「御節供」が一般の人々にも普及していきます。

きっかけは五節句が祝日となったことで、一般の人々も五節句が自分事としてとらえやすくなります。

更に江戸後期には、お盆に盛り付ける形から重箱に詰める形に変化し始め、食材に意味を込め種類も豊富な今の形に近い形になります。

江戸後期には「おせち」と呼ぶようになりますが、広く浸透するのはまだ先の話になります。

この節会を正月に限定して『御節』と呼ぶようになったのは、江戸中期を過ぎ、後期に入った頃のようである。

伝統的食文化の継承とその環境(その 2)―月刊誌「栄養と料理」から正月料理を考える―

販売:昭和(約70年前)

昭和中期になると、「おせち」という名称で百貨店でも予約販売が開始され、一般の人々にも”おせち”が広く浸透するきっかけとなります。

さらに雑誌でも見た目が華やかな”おせち”が紹介されるようになり、高級感溢れ食材豊富な”おせち”に繋がっていきます。

今お重箱に詰めた形式が多いのは、昭和の中ごろからデパートや料亭が注文販売を始め、雑誌などでも多く紹介された影響のようです。

農林水産省【特集2 新・日本の郷土食(1)】

多様化:現在

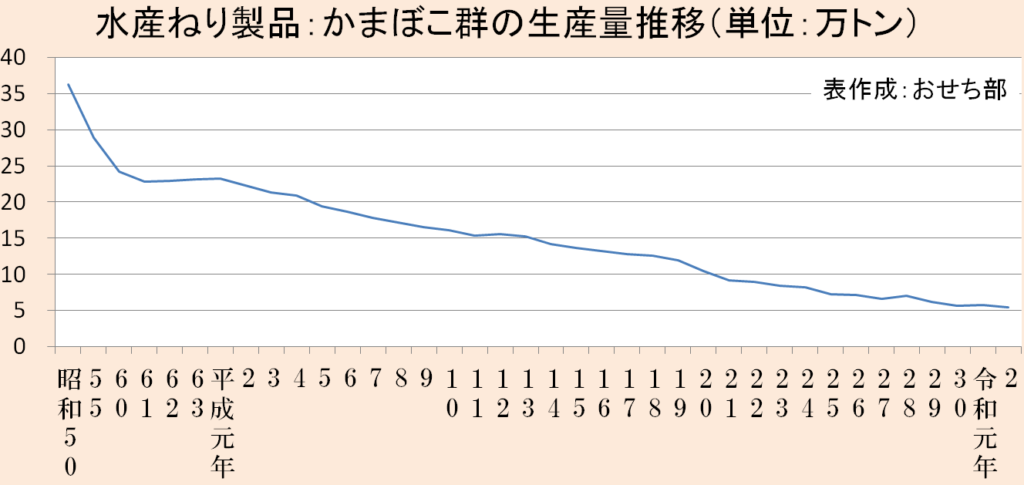

平成に入ると少子化や食生活の多様化によって、「おせち」を食べる人が年々減少。

昭和50年には36万トンあった「かまぼこ類」の生産量が、令和2年には5万トン台(約75%減)まで減ってしまいました。

生産量の減少を裏付けるように売れ筋が変化し、量が多く見た目華やかな豪華版よりも、一つひとつの量は少なくいろいろと楽しめる少量多種の人気が高まっています。

さらに平成後期から令和に入ると、「洋風おせち」や「キャラクターおせち」の開発が進み、紅白かまぼこや黒豆、栗きんとんなどが入っていない「おせち」が誕生しました。

今では百貨店だけでなくコンビニやネットでも販売され、冷凍された状態で自宅に届くなど「おせち」は進化を続けています。

≫ おせちの歴史のくわしい解説はコチラ

田作り

田作り

マメに働く

マメに働く